【根分岐部病変症例】歯周病の根分岐部病変の診断と治療の重要性について

こんにちは、江東区大島・東大島の歯医者、あおぞら歯科です。

「歯ぐきが下がってきた」「奥歯がしみる」「歯がぐらつく」などの症状はありませんか?

それは、根分岐部病変(こんぶんきぶびょうへん)が原因かもしれません。

根分岐部病変とは、奥歯(大臼歯)の歯の根が分かれる部分に歯周病が進行し、骨が溶ける・歯ぐきが下がる・歯が不安定になるといった状態を引き起こす病気です。

特に、歯ぐきが腫れる・歯がしみる・口臭が気になるといった症状がある方は、早めの検査と治療が重要です。

本記事では、根分岐部病変の原因・症状・治療法・予防策について詳しく解説します。

奥歯の違和感が気になる方、歯周病が悪化しないか心配な方は、ぜひ参考にしてください!

1. 根分岐部病変とは?

根分岐部病変(furcation involvement)とは、複根歯(主に大臼歯)の歯根が分岐する部分に歯周病が進行し、骨の吸収や歯肉の退縮が起こる状態を指します。

特に下顎大臼歯や上顎第一・第二大臼歯に多く見られ、歯の喪失リスクを高める要因の一つです。

2. 診断の重要性

根分岐部病変の早期診断は、歯の保存や歯周病の進行抑制に極めて重要です。

診断方法

1、歯周ポケット検査

深い歯周ポケットが分岐部に存在するか確認します。

またファーケーションプローブを使用し、根分岐部の病変の有無や進行度を確認します

2、X線検査

デンタルX線、CBCTを活用し、骨吸収の程度を確認します。

※2 根分岐部病変の診断におけるCBCT(Cone Beam Computed Tomography)の優位性について(下記参照)

3、歯の動揺度や咬合状態の評価をします。

根分岐部病変の分類 (根分岐部病変の進行度)

1度:分岐部にプローブは入るが、歯の幅の1/3以内

2度:分岐部にプローブは歯の幅の1/3以上入るが、貫通しない

3度:分岐部が貫通する

3. 治療の重要性

適切な治療を行わないと、病変が進行し歯の喪失リスクが高まるため、早期介入が不可欠です。

非外科的治療

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

プロフェッショナルクリーニングで歯石を除去します。

外科的治療

非外科的治療で改善しない場合、外科的アプローチが必要です

歯周組織再生療法

成長因子であるリグロスやエムドゲイン、また骨補填材などを併用し失われた歯周組織の再生を促します。

歯根分割・ヘミセクション

重度の根分岐部病変では、感染した歯根の切除や分割を行い、歯を保存します。

抜歯

重篤な場合、歯の保存が困難な場合は抜歯し、インプラントやブリッジを考慮します。

※1 非外科治療の限界について

根分岐部には根間稜(下顎大臼歯の根分岐部底部に高頻度にみられる隆起)などの複雑な解剖学的形態があり、器具が到達しにくいなどの点からブラインドによる非外科治療には限界があります。

そのため、多くの場合外科的な治療を必要としますが上記の理由また術者の視認性が悪いことから、歯周組織再生療法の中でも難易度が高いケースに該当します。

しかし、根分岐部病変を完全閉鎖(根分岐部を100%改善)することができなくても、例えば、根分岐部病変が2度から1度に改善することで歯の予後にプラスの変化をもたらすことができます。

5. 根分岐部病変の症例

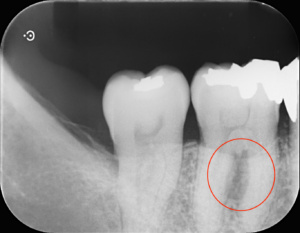

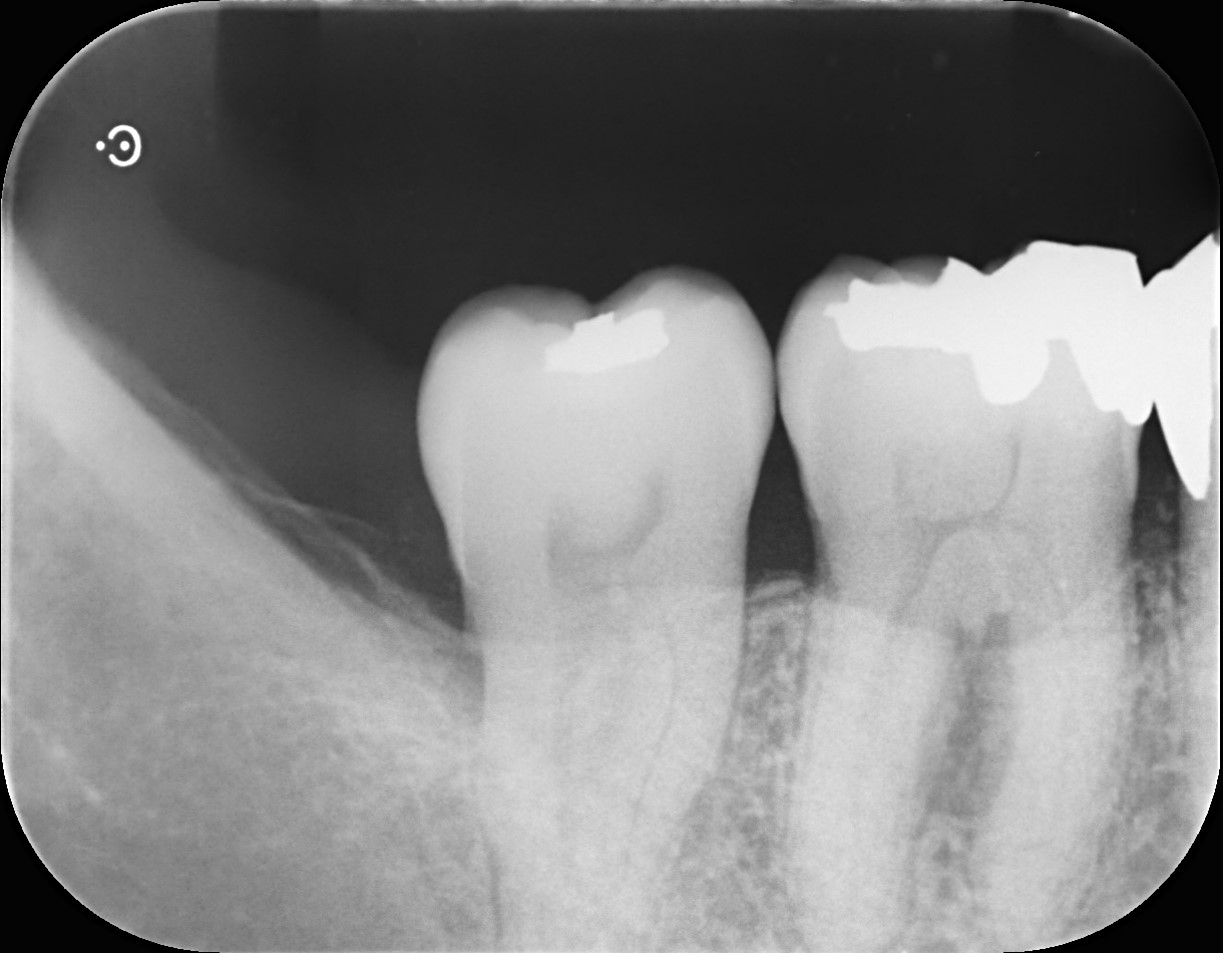

赤丸で囲んだエリアが根分岐部の歯周組織が喪失している部分です。

歯周ポケットが深くなっています。

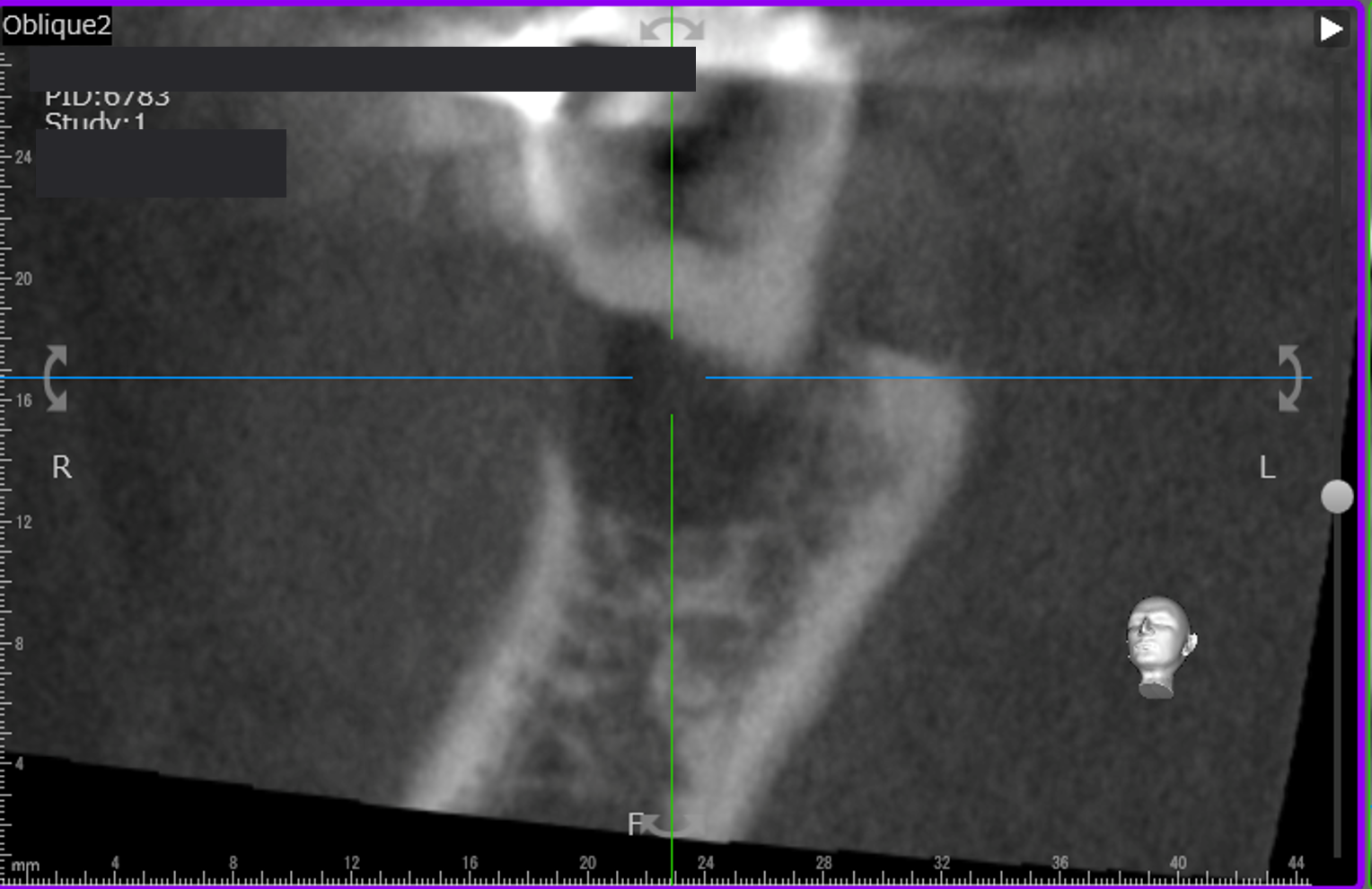

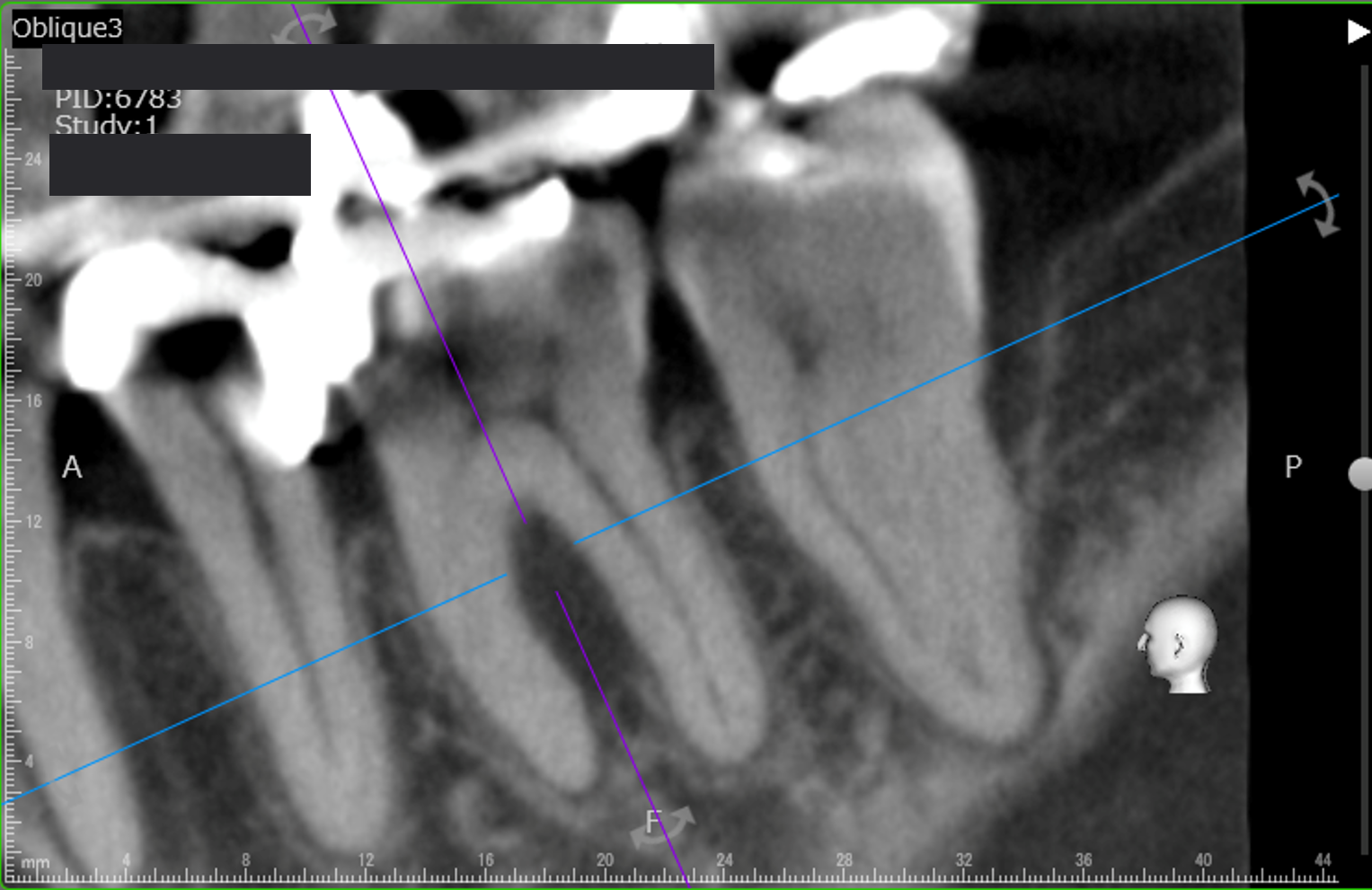

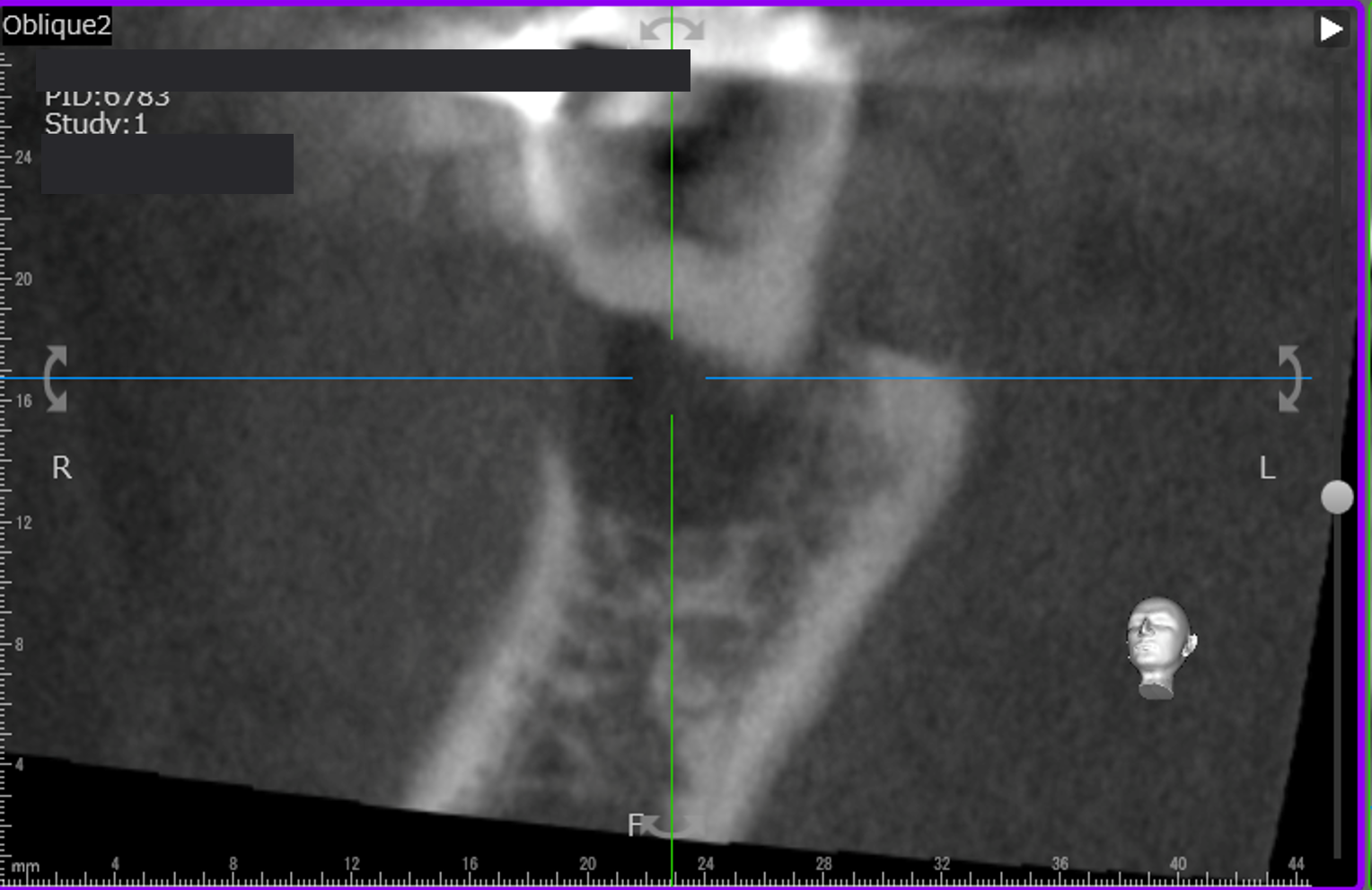

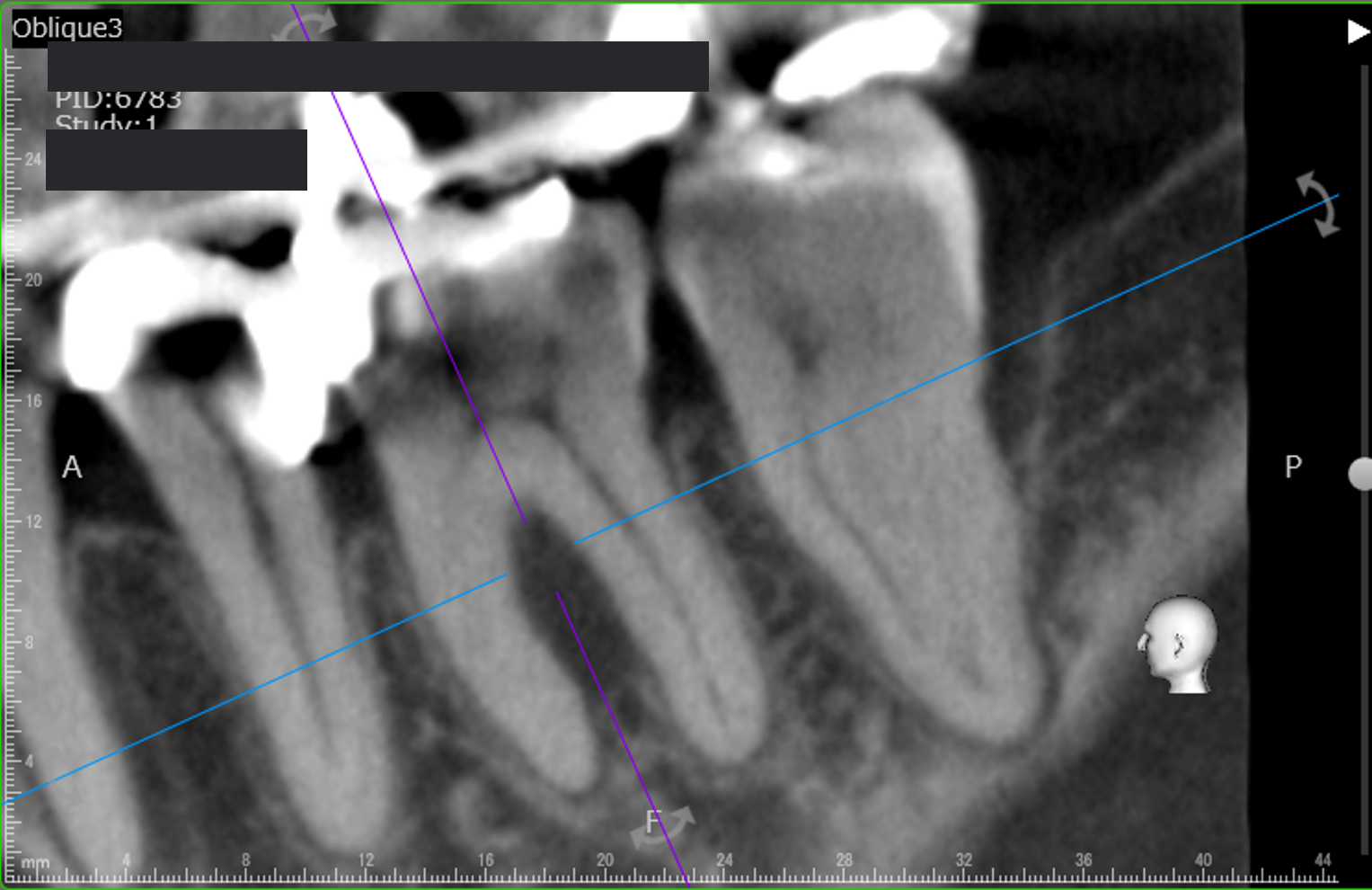

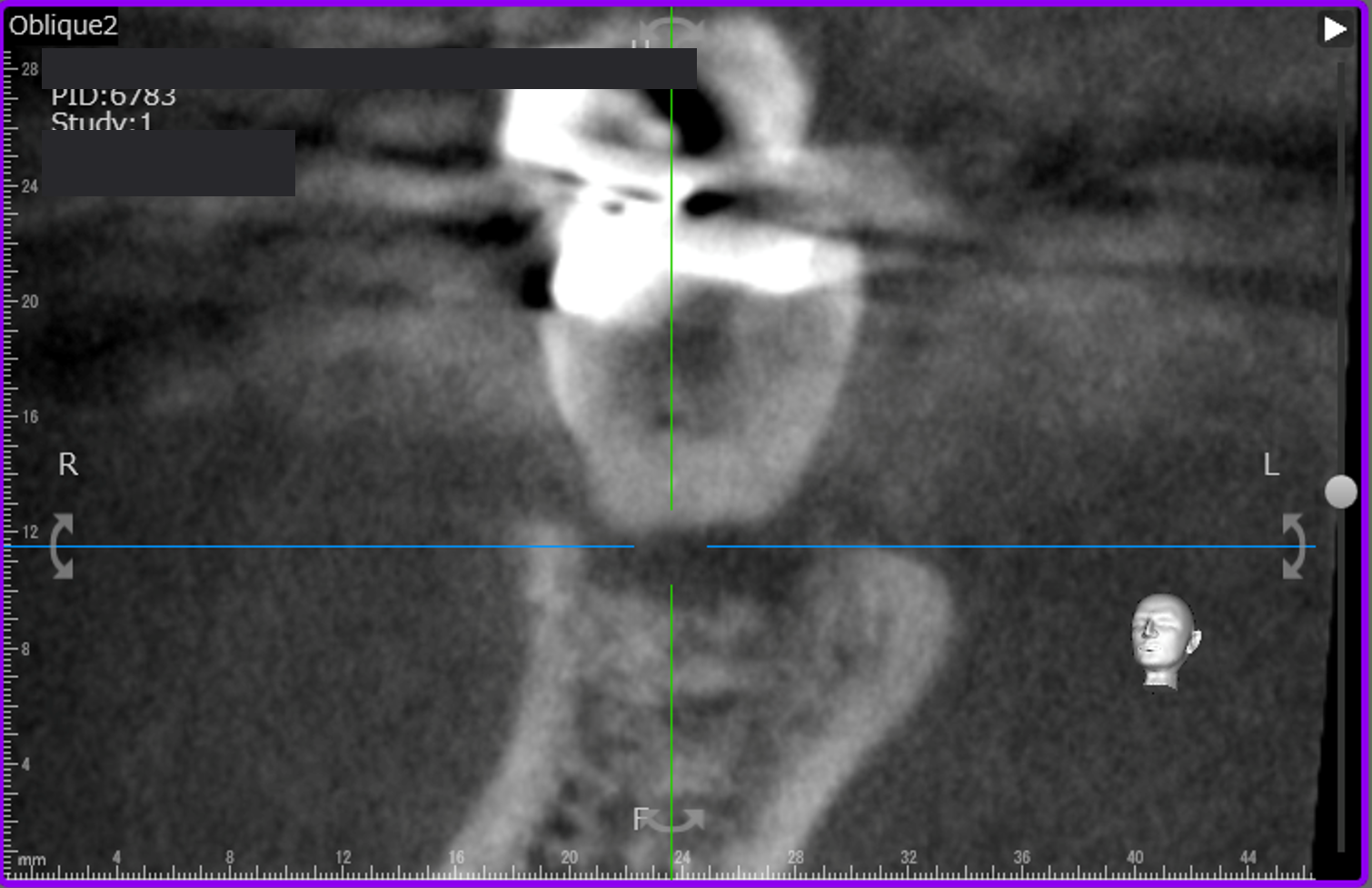

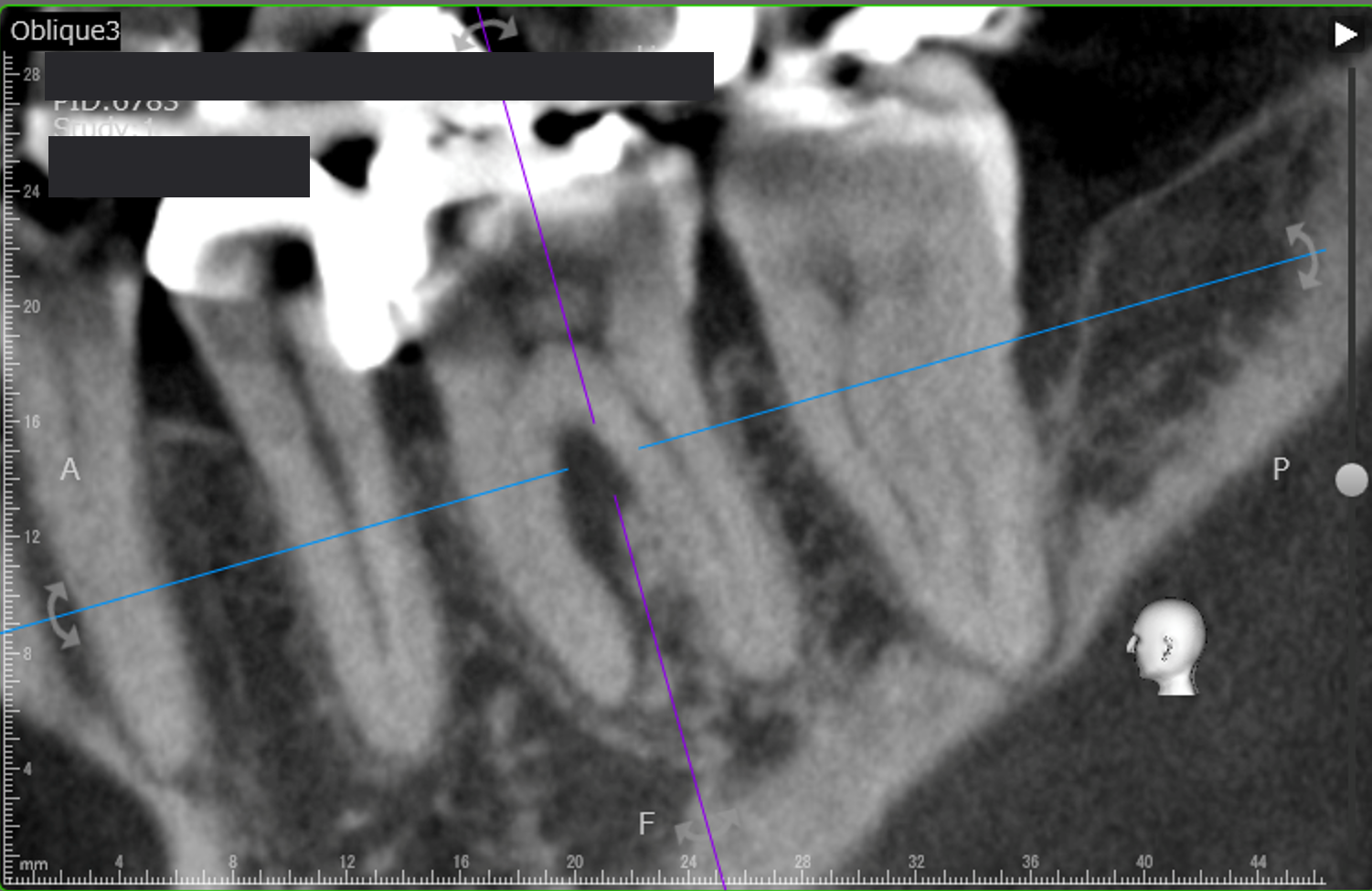

3次元のCBCTで見ると歯周組織の喪失がよりクリアにわかります。

|

|

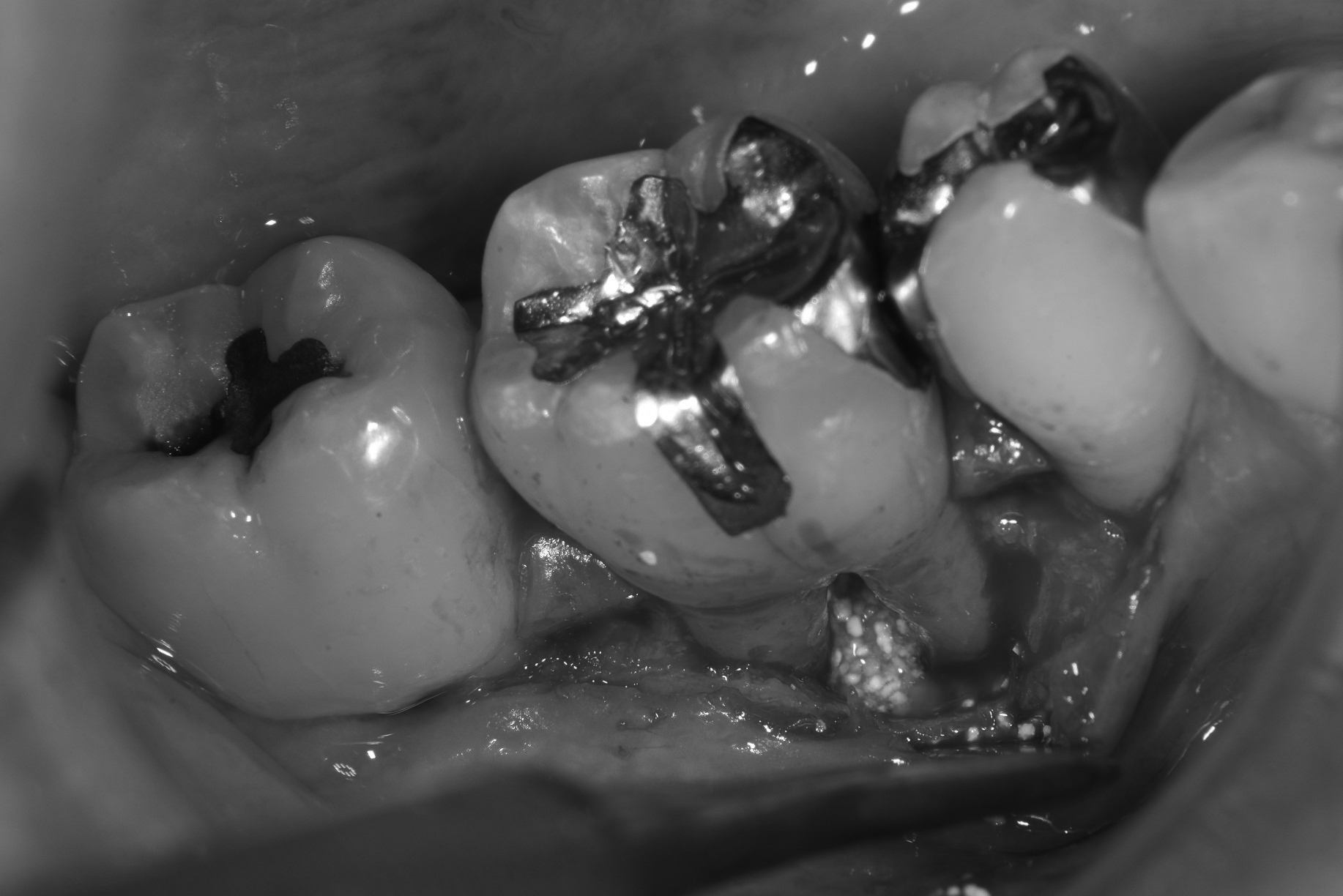

治療中  根分岐部周囲の歯周組織が喪失しているのがわかります。 |

治療中  歯根面をきれいにした後に成長因子であるFGF-2(リグロスR)と骨補填材を填入しました。 |

治療前後の比較

治療前  |

治療後2年  根分岐部の黒い部分が骨様の組織に置き換わっているのがわかります。 |

治療前

|

治療後

|

5. 予防と管理の重要性

根分岐部病変は進行すると治療が困難になるため、一般的な歯周病と同様に予防と管理が極めて重要です。

(1)適切なプラークコントロール

デンタルフロスや歯間ブラシを用いたセルフケアの徹底

(2)定期的な歯科検診

(3)早期発見とプロフェッショナルクリーニングの実施

(4)リスク因子の管理

喫煙、糖尿病は歯周病のリスクファクターです。

禁煙や全身疾患のコントロールは歯の長期的な保存に影響します。

(5)不適切な咬合力の調整やナイトガードの使用

6. まとめ

根分岐部病変は歯周病の進行によって発生しやすく、診断と治療が遅れると歯の喪失につながります。早期発見・早期治療が鍵であり、適切な診断・管理・治療を行うことで、長期的な歯の保存が可能になります。定期的な歯科検診と適切なセルフケアが不可欠です。

※2 根分岐部病変の診断におけるCBCT(Cone Beam Computed Tomography)の優位性について

1. 三次元的な詳細な画像診断

CBCTにより従来の2Dレントゲン(パントモグラフィーやデンタルX線)では捉えきれない根管や歯根の詳細な三次元情報を把握することができます。

そのため根分岐部の解剖学的形態や病変を見逃す可能性が大幅に減少します。

2. 病変の広がりや位置の正確な把握

CBCTを使用することで、病変の範囲や位置を正確に評価できます。

また感染の広がり具合や歯根破折、吸収の状態を確認することが可能になり、治療計画がより適切に立てやすくなります。

3. 歯周病との関連の評価

歯根周囲の骨吸収や歯槽骨の状態を立体的に評価できます。

これにより、歯周病の影響を受けている部位と根分岐部病変の関連がよりクリアになります。

4. 早期発見と治療の適切なタイミング

根分岐部の病変が進行する前に早期に発見できるため、治療介入する時期が早まり、歯の保存に繋がります。

これにより、歯を抜く必要がなくなるケースも増えるかもしれません。

5. 治療後の経過観察にも有用

歯周組織再生療法後の経過観察において、CBCTを用いると再発の早期発見や根分岐部周囲の骨の回復状態をより的確にモニタリングできます。

これらの点から、根分岐部病変におけるCBCTの使用は、診断精度の向上や適切な治療計画の立案において大きな優位性を発揮すると言えます。

あおぞら歯科:https://aozora-d-c.jp/

〒136-0072 東京都江東区大島8-23-5 第2佐藤ビル1F

電話:03-3636-7819

交通アクセス

電車でお越しの方:大島・東大島 各駅より 徒歩5分